DesignRe-explore设计再探索「www.indesignadd.com 」

— — 全球创意生态的灵感引擎

隶属于英国伦敦DESIGNREEXPLORE传媒集团,创立于2021年,凭借独特的全球创意资源网络,

为设计师、地产家居专业人士及文化创意从业者提供每日前沿的行业洞察与灵感库藏。

平台通过整合千家国际合作伙伴资源,构建了横跨设计全产业链的权威内容矩阵。

核心品牌:

▸ HEPER创意黑皮书「www.heperdesign.com 」:全球创意灵感库,发掘前沿设计趋势与跨学科创新实践。

▸ iawards邸赛设计竞赛中心「www.indesignadd.com/Match/List」:推动行业未来的国际竞赛平台,聚焦设计新锐力量。

以"再探索"为基因,持续赋能设计生态的对话、碰撞与进化。

indesignaddcom@foxmail.com

https://weibo.com/u/2530221873

合作联系:136 6001 3049 / 奖项申报:159 8919 3049

合作联系:136 6001 3049 / 奖项申报:159 8919 3049

将韧性准则作为可持续空间发展的重要宗旨和规划的主要架构(Caput)— Plan C,体现了前瞻的规划艺术。

在AS+P城市设计项目临港东大路站枢纽区域的空间规划上,设计方案在经济、生活、美学之间实践了更加弹性的混合模式,并进一步梳理了空间发展在更广的社会范畴下的客观逻辑,旨在探索一体化的适应性空间策略,以更加理性且稳健的发展思路看待区域的未来。团队准确的解读了对这个项目的根本诉求:构建一个以产业为基础社区为导向的空间发展模式。基于对社会发展趋势的判断以及业主在产业方面的基本诉求,我们将一系列的韧性原则有的放矢的应用于设计方案中。

效果图非最终稿 ©AS+P

一个可持续的社区应该具有能够满足不同社会群体当下和未来多样需求的能力,居民可以公平的获得基本服务和设施使用的同时,不存在“群体间明显的空间分隔”。一个成功的多样性社区不仅具有独特的社区意识,而且它能够赋予区位以特殊意义,而这些都通过视觉、文化、社会和环境特质的融合反映出来。

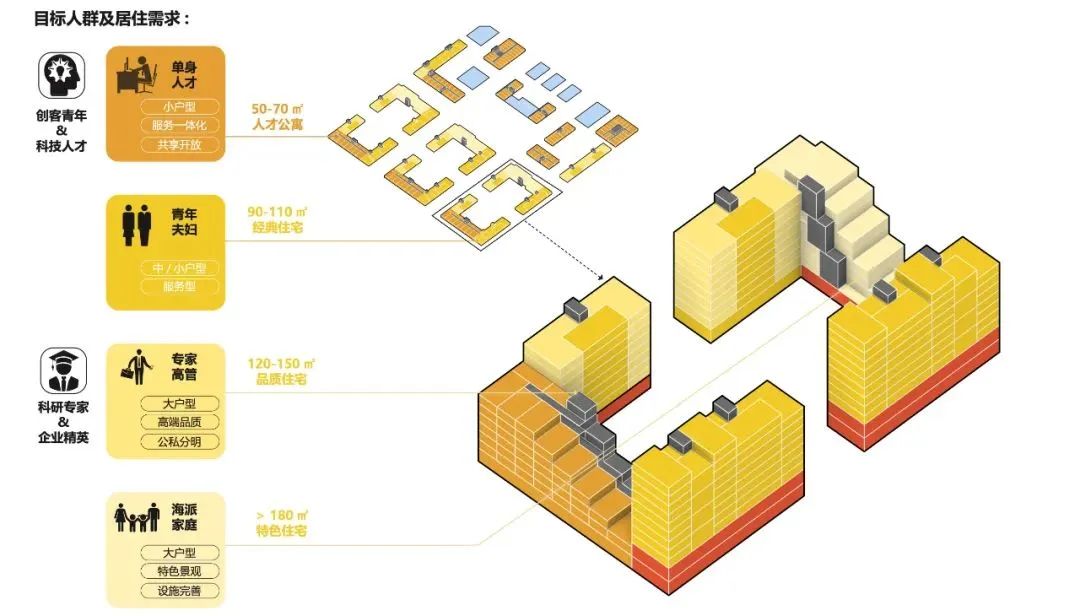

方案基于不同社群在工作性质、年龄结构、收入水平、家庭类型以及教育背景等方面的差异化,探索了多元的混合街区模式,力求兼容不同社群的工作和生活需求,并尤其关注个体和行为和交流方式。我们认识到,这实际上培育了一种“有组织的复杂性”,一个可以支持场所多样性的物理环境使社区成为一种必不可少的城市资产,由此建立的社区以及更大的社会空间可以追求更加包容、公平和可持续的发展目标。

不同社群对空间的诉求多样 ©AS+P

01

Plan C 之经济韧性

在全球经济波动规模逐渐扩大、频率逐渐升高的时代背景下,地方层面发展结构单一、效率导向的经济模式在未来的风险显而易见。为了应对这种潜在风险,产业多元化成为一个合理的发展路径,长期来看,这有助于提升地方上承受经济波动的能力。

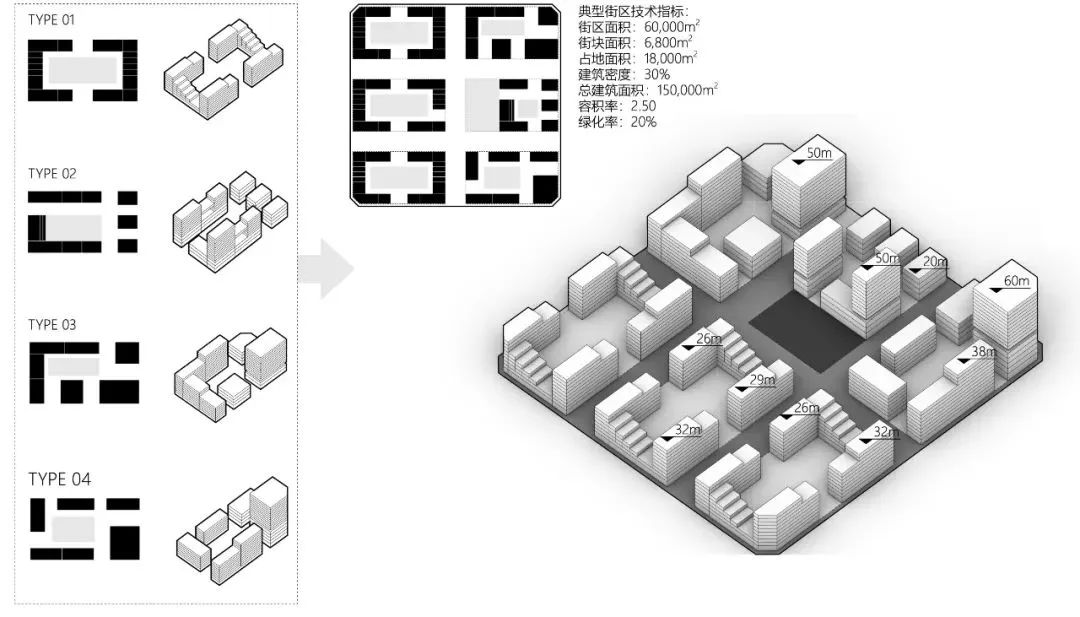

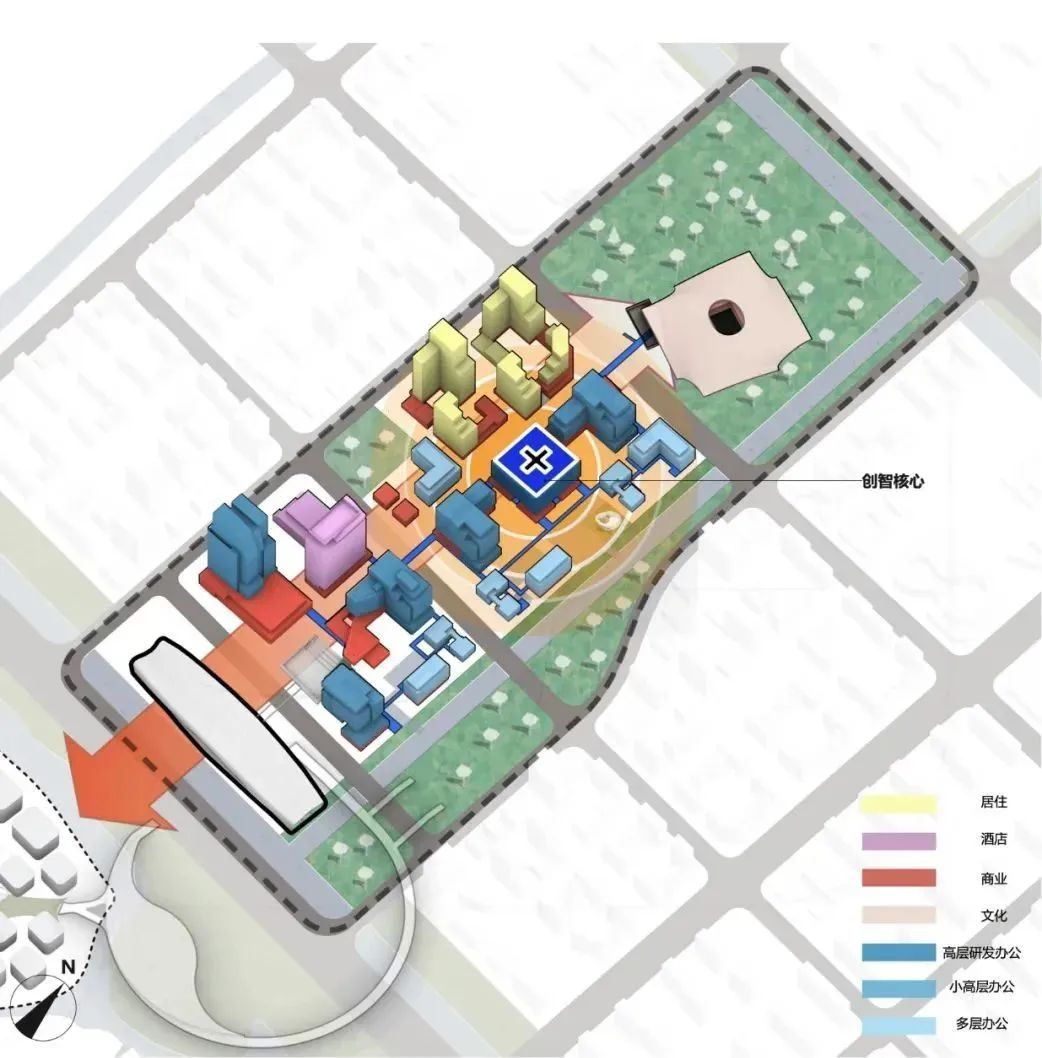

基于客观的时代背景,临港东大路站方案就是将本地及区域性的产业链和劳动力市场作为空间规划的出发点,希望通过各行各业企业的发展来完善地方经济网络。一方面,对初创和中小企业来说,多元的经济结构能够提供更稳定的发展环境,降低其在经济波动时期的脆弱性;另一方面,这对于提升社区经济韧性至关重要,多元的社区成员和企业繁荣地方经济的同时,也会间接促进劳动力市场的健康发展。那么社区规划想要提升自身抗风险能力,实现可持续发展,需要与多样产业类型相适应的复合且弹性的发展空间,方案核心区及社区灵活、混合的空间模式,实际上给企业转型和产业升级需求预留了充足的空间和可能性。

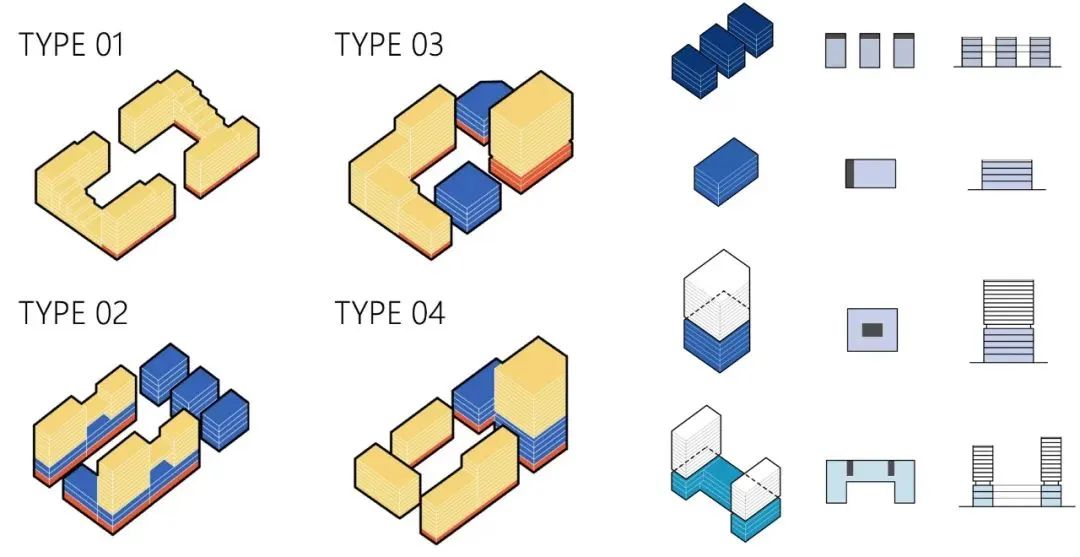

混合功能和多样灵活的办公空间 ©AS+P

反过来,城市生活质量的提升也与经济交流的最大化有关。我们注意到,在企业和产业多元的背后,本质上是多样化的人力资本在真正推动创新和经济增长。这意味着,我们必须为“差异化的个体”打造生活和工作的空间,这也是混合模式初衷。方案考虑到了从事科研和创新产业的社群以及更多从事服务性行业的劳动力的工作和生活空间需求,避免潜在的社群隔离给区域经济健康带来的消极影响。

02

Plan C 之社会韧性

社区并不限于严格意义上的地理概念,它是基于群体的社会行为和认同感而形成的社会共识,这种共识的形成很大程度上依赖一个相对公平的城市环境建设。这种环境并不专门满足特定群体的利益诉求,而是趋向于兼容并协调异质群体的社会需求和冲突的社会系统。为抵消和扭转传统区划模式造成的阶级分割和社会排斥现象,混合作为无可争议的目标(„unumstrittene Ziel“ der Mischung)应更多的上升到可持续城市发展的纲领性讨论中,从政策层面规范地方上可持续社区建设。

不同的街区类型 ©AS+P

方案针对不同社群属性对居住呈现的差异化需求,结合恰当的空间密度提供了多种居住产品来提升社区的包容性 ©AS+P

核心区基于不同产业人群需求的空间结构 ©AS+P

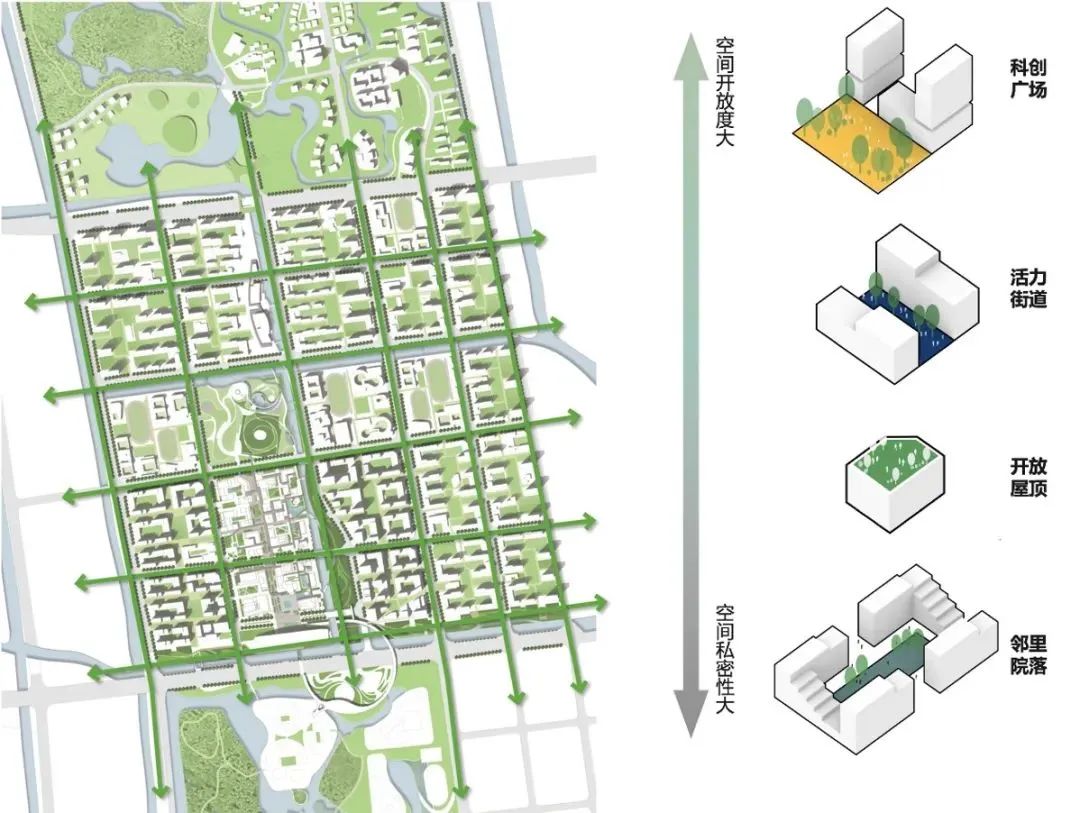

借助对社群性质的分析,我们注意到了一种基于异质性的社会混合。不同社群的利益诉求体现在不同的工作模式、居住模式、消费模式和出行模式上,他们对公共服务的需求不同,社会情感不同。引导不同社群对同一个社区产生普遍认同,首先需要承认他们的差异,并将这些差异转化为包容的社会空间。为了实现这样一个具有包容性的社会空间,方案描绘了系统性的策略:土地利用复合且灵活、交通系统渗透且兼容、服务设施充足且可达、公共空间多样且冗余。这一策略构建起了一个以人为中心的空间规划模式,同时作为提升个体韧性和社区认同感的社会实践。

效果图非最终稿 ©AS+P

03

Plan C 之气候韧性

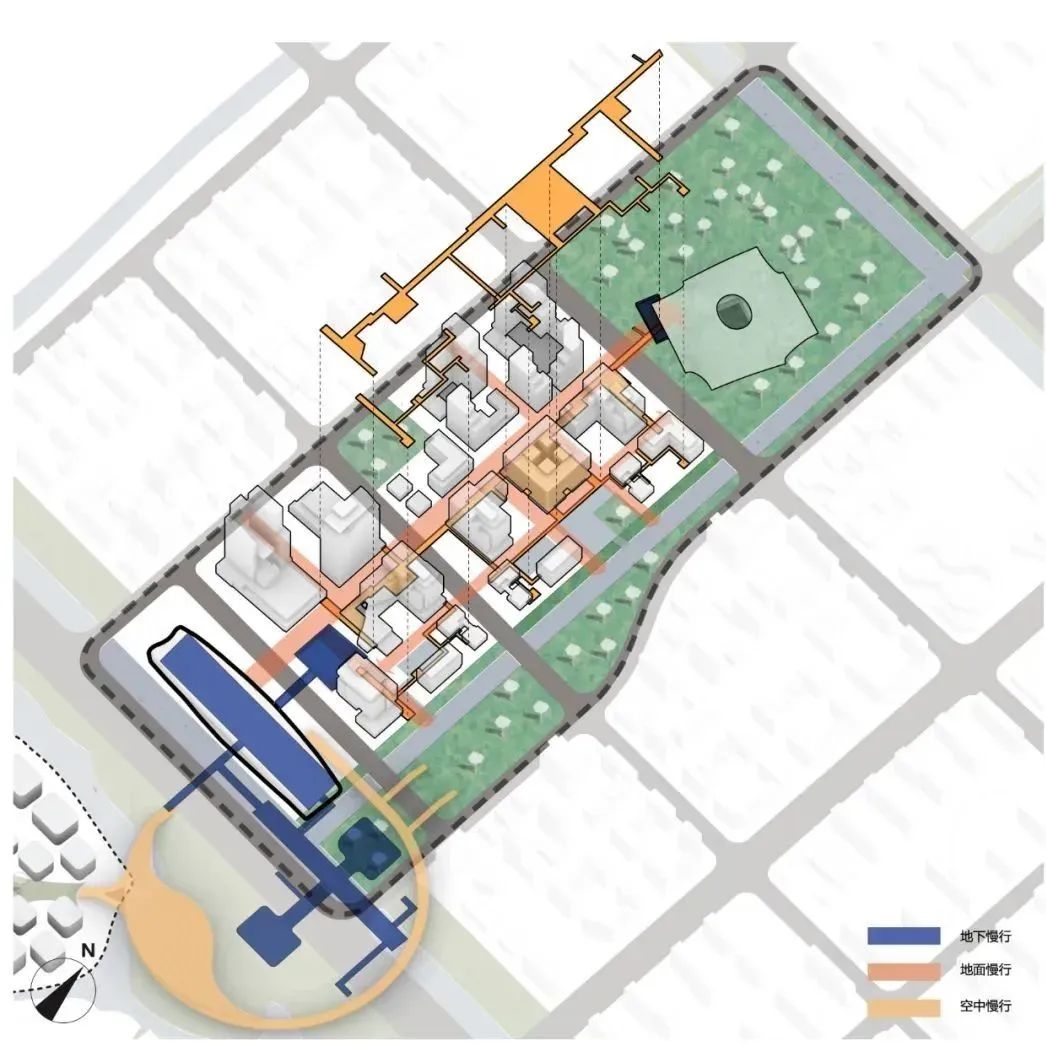

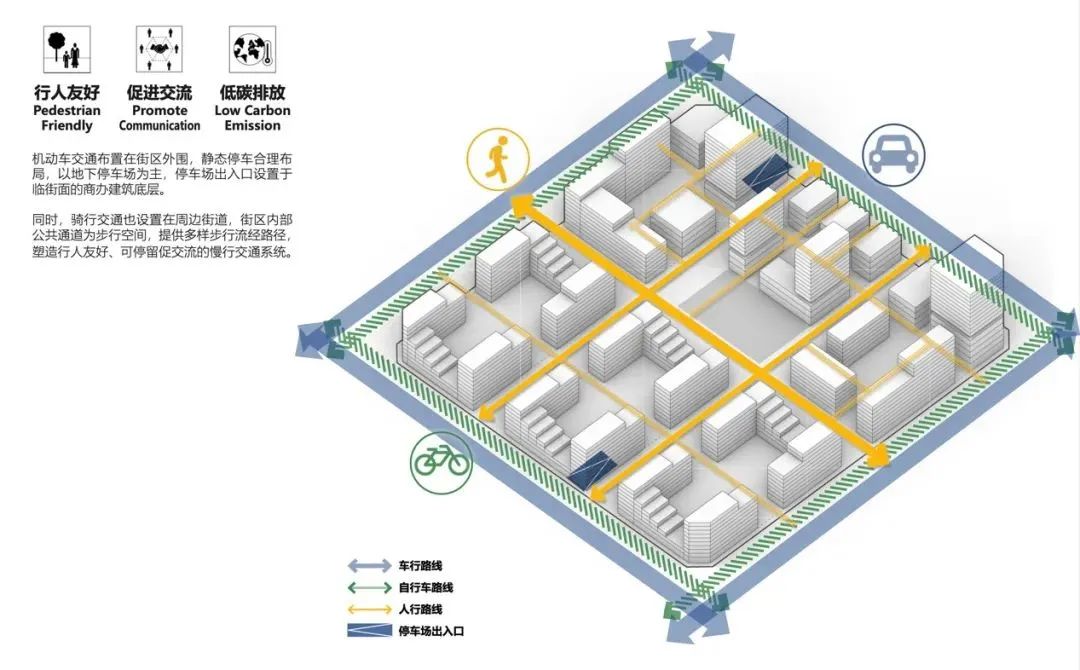

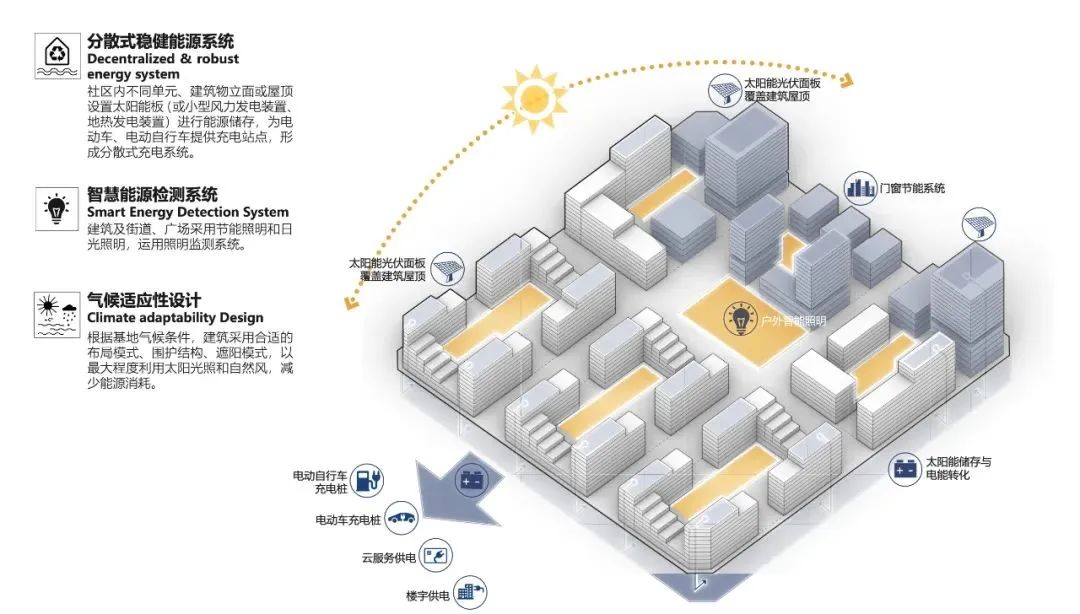

当前能源系统的脆弱性源于其主要依赖化石燃料,不可再生的资源在燃烧时释放出改变气候的温室气体。方案围绕打造空间在这方面的适应性上同样有着系统性的操作,我们充分发挥了场地内小街密路的建设思路,基于混合集约的土地利用机制构建了慢行导向的交通系统,尤其在单元层级上降低机动车依赖导致的碳排放。与此同时,方案考虑借助规划区域内的优势技术资源,帮助建立覆盖整个社区以及核心区的基于可再生能源的分散型能源网络,由此建立自足的能源供应系统,提升气候适应能力。

核心区慢行系统 ©AS+P

社区慢行系统 ©AS+P

分散化的社区可再生能源系统 ©AS+P

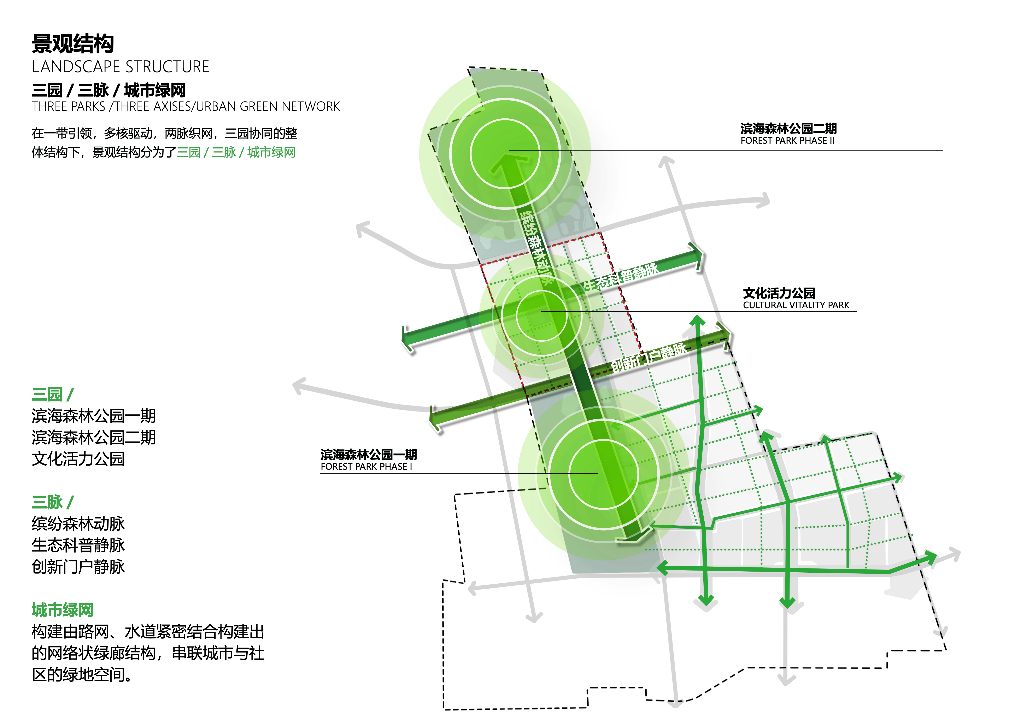

生态系统和路网结构秉持着使整体空间保持良好连接性和可达性的原则,构建了连接场地内外的景观网络,保持场地周边生态系统的完整性,将景观元素张弛有度的渗透进城市空间,保持柔性边界,避免城市空间和自然空间的人为割裂;交通体系合理深化了小街密路的空间尺度,并注重和景观体系及公共空间的灵活契合。

基于生态系统完整性的景观体系和社区柔性空间 ©AS+P

此外,方案自始至终都重视结合都市生产带来的地方产业链和供应链,一定程度减少了物流造成的碳排放。总的来说,方案展示了一个清晰直观的理念:多样社区的气候友好型发展模式更能适应气候变化对土地、交通和资源高效利用的客观需求。

本地化的产业链 ©AS+P

“差异化丰富的社区”在应对经济衰退时所凸显的持久和韧性对于其自身和区域的可持续发展至关重要,借助空间规划和住房设计,将不同社会和经济阶层的人群混合于同一个区域。我们罗列了这个项目的社区规划所需考虑的内部和外部因素,对此我们并没有逐一开发孤立的策略,而是更倾向于处理这个相互交织的“复杂局面”,通过运用系统化的韧性思维,我们看到了这个系统的适应性潜力,最终设计师团队创造性的转化和描绘出这种潜质,展示了一个基于混合多元的城市社会系统是如何运转的。

效果图非最终稿 ©AS+P